Archive

July 15th, 2012

US-Behörden bauen Genomdatenbank für Lebensmittelkeime auf

Die US-Lebensmittelbehörde FDA hat bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit der University of California in Davis, den Centers for Disease Control and Prevention sowie der Firma Agilent Technologies eine Datenbank aufbauen will, in der mehr als 100.000 Genome von Lebensmittel-Pathogenen öffentlich verfügbar gemacht werden sollen.

Das Werkzeug, dessen Erstellung im Rahmen des sogenannten „100K Genome Project“ geplant ist, soll dazu dienen, in der Nahrungskette auftretende Krankheitserreger schneller identifizieren und bei Bedrohungen rascher reagieren zu können. Zunächst will man sich dabei auf pathogene Bakterienstämme, etwa der Gattungen Listeria, Salmonella und Escherichia, konzentrieren, später soll die Datenbank auch auf Noroviren und Kryptosporidien ausgedehnt werden.

Die FDA kann zum Aufbau der Datenbank die bereits komplettierten genomweiten Sequenz-Entwürfe von 500 Salmonellen-Stämmen einbringen. Darüber hinaus wird eine Sammlung von tausenden weiteren Lebensmittelpathogen-Stämmen sowie bioinformatischer Support zur Verfügung gestellt. Von Agilent kommen neben wissenschaftlicher Expertise auch die erforderliche Instrumentation sowie die finanzielle Unterstützung eines Teils der Arbeit an der Universität in Davis, wo die Koordination der Genomsequenzierung zusammenlaufen wird. Expertise und zu sequenzierende Stämme werden auch von den staatlichen Centers for Disease Control and Prevention zur Verfügung gestellt.

July 13th

Chemieproduktion in Deutschland leicht rückläufig

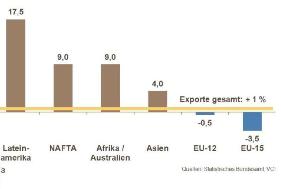

In Deutschland ist die Produktion von Chemikalien im ersten Halbjahr 2012 um vier Prozent unter dem Wert des Vorjahrs gelegen. Aufgrund der anhaltend guten Industriekonjunktur in Deutschland sowie steigender Exporte nach Asien, Südamerika und in die USA rechnet der Verband der chemischen Industrie (VCI) dennoch damit, im Verlauf des Jahres das Vorjahresniveau zu erreichen.

Sorgen bereitet den Chemieunternehmen dagegen die Ausfuhr in das europäische Ausland, Schulden- und Bankenkrise sowie die Rezession in Südeuropa würden sich zunehmend bemerkbar machen. Dennoch beurteilt die Mehrzahl der Unternehmen die mittel- bis langfristigen Geschäftsaussichten positiv, wie sich an verschiedenen Indikatoren ablesen lässt. So planen 83 Prozent der Chemiebetriebe, ihre Investitionen 2012 zu erhöhen, vor allem der Ausbau von Kapazitäten ist geplant. Auch ist die Zahl der Beschäftigten weiterhin wachsend: Die Zahl der Arbeitsplätze in der Branche stieg im ersten Halbjahr 2012 um 2,0 Prozent. Die deutsche Chemieindustrie beschäftigt aktuell rund 437.000 Mitarbeiter.

Die Exporte nach Lateinamerika sind im ersten Halbjahr am stärksten gestiegen

Bild: VCI/Statistisches Bundesamt

July 12th

„Koopetitive“ Forschung rund um die Biobank Graz

Im Rahmen einer Executive Lounge des <a href=http://www.humantechnology.at>Humantechnologie-Clusters</a> Steiermark trafen wichtige Player der Biobank- und Biomarkerszene zusammen. Unternehmen und akademische Einrichtungen fanden dabei zahlreiche Anknüpfungspunkte für Kooperationen.

Berthold Huppertz, Direktor der <a href=http://www.meduni-graz.at/4951>Biobank</a> an der Medizinischen Universität Graz, brachte es in seinem Statement auf den Punkt: Man wickle mit untereinander konkurrierenden Unternehmen gemeinsam Projekte ab – eine Konstellation, die er als „koopetitive Forschung“ bezeichnete. Die Biobank kann hierfür einiges an Gewicht in die Waagschale werfen: Mehr als fünf Millionen biologische Proben werden hier gelagert, verwaltet und analysiert. Um eine solche Menge handhaben zu können, arbeitet man derzeit auch an der Implementierung automatisierter Lagerungssysteme. Vor Kurzem wurde etwa ein Pipettierroboter entwickelt, der das Einfrieren von Einzelproben übernimmt.

Vergangenes Jahr wurde an der Medizin-Uni auch ein neues <a href=http://www.cdg.ac.at/cd-labors/labor/forschung-an-biologischen-proben-und-biobanktechnologien/?tx_cdglabors_labors%5Baction%5D=show&tx_cdglabors_labors%5Bcontroller%5D=Labor&cHash=434d13b35c9dcbc229e05078bea53220>Christian-Doppler-Labor</a> eröffnet, das von Kurt Zatloukal geleitet wird und sich mit dem Umgang mit biologischen Präparaten („Specimen Research“) und mit Biobank-Technologien beschäftigt. So arbeitet man etwa gemeinsam mit Firmenpartner Qiagen daran, mithilfe von Verfahren der Analytik von Biomolekülen noch mehr Information aus den biologischen Proben zu gewinnen.

Unternehmen nutzen Biobank- und Biomarkerforschung

Zahlreiche Anknüpfungspunkte mit den akademischen Institutionen fanden auch die zur Executive Lounge eingeladenen Unternehmensvertreter. So sieht Peter Wernet, der wissenschaftliche Leiter von Vivovell Biosolutions Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Erforschung von Stammzellen aus Nebelschnurblut. Michael Schenk vom Kinderwunschinstitut stellte gemeinsam mit anderen Grazer Einrichtungen entwickelte Methoden wie die Polkörperdiagnostik vor. Und Jochen Bernd Geigl vom Unternehmen Single Cell Dimensions erläuterte dessen Stellung auf dem Gebiet der hochauflösenden Diagnoseverfahren zum Nachweis von genetischen Veränderungen in humanen Proben.

July 11th

Wiener Mediziner entdecken Achse zwischen Herz, Hirn und Bauch

Ein Team um Martin Clodi von der <a href=http://www.meduniwien.ac.at/homepage>Medizinischen Universität Wien</a> hat entdeckt, dass das vom Herzen erzeuget Hormon BNP appetithemmend wirkt. Dieser Mechanismus könnte dazu dienen, im Falle einer Herzinsuffizienz dem Organ durch Gewichtsreduktion entgegenzukommen.

Schon länger war bekannt, dass im menschlichen Organismus eine sogenannte „Gehirn-Bauch-Achse“ existiert, die unter anderem an den chronischen Erkrankungen Reizdarm und Reizmagen beteiligt ist. Die nun entdeckte appetithemmende Wirkung des vom Herzen erzeugten Hormons „B-Typ natriuretisches Peptid“ (BNP) ist offenbar das Werkzeug einer „Herz-Hirn-Bauch-Achse“, die dem Austausch von Information mit dem Gehirn und der Regulation wesentlicher Körperfunktionen dient.

Der Mechanismus führt zu dem bekannten Zusammenhang zwischen chronischer Herzinsuffizienz und Appetitlosigkeit mit starkem Gewichtsverlust. Nach Aussage von Martin Clodi könnte die Entdeckung Ansatzpunkt für neue Therapiekonzepte bei Herzschwäche und Diabetes sein. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „Diabetes“ publiziert.

Aufladen von Elektroautos über die Straße

Forschern der <a href=http://www.tut.ac.jp/english>Technischen Universität Toyohashi</a> ist es gelungen, Strom durch eine 10 Centimeter dicke Betonschicht auf zwei Reifen zu übertragen. Langfristig könnte diese Technologie zum Aufladen von Elektrofahrzeugen während der Fahrt benutzt werden.

Einer der größten Nachteile von Elektroautos ist die geringe Reichweite der zur Anwendung kommenden Batterien – und die fehlenden infrastrukturellen Möglichkeiten, diese wieder aufzuladen. Warum dann nicht einer Utopie anhängen und versuchen, die Aufladung während der Fahrt selbst stattfinden zu lassen?

Mit dieser Möglichkeit beschäftigen sich jedenfalls Forscher der Technischen Universität Toyohashi in Japan. Sie versuchen, elektrischen Strom drahtlos durch Beton und Asphalt hindurch zu übertragen. Grundlage dafür ist das Prinzip der konduktiven Kopplung, bei dem die relativ hohe Leitfähigkeit des Materials Beton genutzt wird.

Gezeigt, dass die Technologie funktioniert

Auf der Fachmesse „Wireless Technology Park 2012“ konnte nun der „Proof of Concept“ für diesen technologischen Ansatz präsentiert werden: Den Wissenschaftlern gelang es, im Schnitt 50 bis 60 Watt an elektrischer Energie durch eine 10 Centimeter dicke Wand auf zwei Reifen zu übertragen und damit eine Glühbirne zum Leuchten zu bringen.

Die Technologie könnte benutzt werden, um mithilfe von Modulen, die in den Straßen befestigt sind, durch den Straßenbelang hindurch die Akkus von Elektrofahrzeugen aufzuladen. Nun sollen im nächsten Schritt sowohl die übertragene Leistung als auch die Dicke des Betons gesteigert werden, um den realen Bedingungen des Systems E-Auto/Straße näher zu kommen.

July 10th

Stammzellen-Gen in Melanomen aktiv

Neue Forschungsergebnisse, die an der Universität Zürich gewonnen wurden, untermauern die Rolle von Krebsstammzellen beim Tumorwachstum. Die Unterdrückung eines Stammzellen-Gens im Mausmodell konnte die Entstehung von Melanomen verhindern.

1997 stellten Dominique Bonnet und John Dick die Theorie auf, dass Krebsstammzellen in besonderem Ausmaß zum Wachstum von Tumoren beitragen, obwohl sie nur einen geringen Anteil an der Gesamtheit maligner Zellen ausmachen. Das Konzept war lange Zeit umstritten, Forschungsergebnisse der jüngeren Zeit stützen es aber kräftig. So publizierte Anfang 2012 eine Gruppe am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg erstmals die Identifikation von im Blut zirkulierenden Tumorzellen mit Stammzellen-Charakter.

Nun legte das Forschungsteam von Lukas Sommer von der Universität Zürich mit einer Untersuchung an Melanomen nach. Melanomzellen entstehen durch Entartung von Hautpigmentzellen, die während der Embryonalentwicklung von Stammzellen der Neuralleiste gebildet werden. Deshalb untersuchten die Wissenschaftler, ob sich in menschlichem Melanom-Gewebe Zellen mit Merkmalen dieser speziellen Stammzellen befinden – und wurden tatsächlich fündig: In allen untersuchten Patienten-Biopsien war das Gen „Sox 10“ hoch aktiv, das für die Zellteilung und das Überleben von Stammzellen essentiell ist. Daraus wurde die Hypothese gebildet, dass dasselbe Gen auch in Krebszellen ein Stammzellenprogramm kontrolliert.

Um diese Vermutung zu verifizieren, wurde ein Mausmodell herangezogen, das aufgrund einer Mutation Melanome entwickelt. Die Unterdrückung von „Sox 10“ in der Maus konnte dabei Bildung und Ausbreitung von Hautkrebs vollständig verhindern. Die Forschungsergebnisse legen nun eine Melanom-Therapie nahe, die gezielt auf die Krebsstammzellen ausgerichtet ist.

July 9th

Boehringer erweitert Unternehmens-Leitung

<a href=http://www.boehringer-ingelheim.com>Boehringer Ingelheim</a> gibt seiner Unternehmensleitung mit 1. Oktober eine neue Struktur. Im Zuge dessen wird Joachim Hasenmeier mit der Verantwortung für den Bereich „Selbstmedikation und Tiergesundheit“ neu in das Führungsgremium berufen.

Neu geschaffen wird auch der Unternehmensbereich „Biopharma und Operations“, der von Wolfram Carius, bisher für Personal und Operations zuständig, geleitet wird. Die Einrichtung des neuen Bereichs scheint aufgrund des stark in Richtung Auftragsproduktion ausgerichteten Biopharma-Geschäfts von Boehringer und aufgrund der Entscheidung des Konzerns, verstärkt in das Biosimilars-Geschäft einzusteigen, konsequent.

Die Personal-Agenda gibt Carius an Andreas Barner ab, der die neu geschaffene Funktion eines “Vorsitzenden der Unternehmensleitung“ wahrnehmen (bisher nannte er sich „Sprecher der Unternehmensleitung“) und außerdem für Forschung & Entwicklung sowie Medizin verantwortlich zeichnen wird.

Getrennt vom operativen Geschäft bleibt der Bereich Finanzen, der weiterhin von Hubertus von Baumbach verantwortet wird. Von Baumbach ist darüber hinaus Vorsitzender des Familienrats und koordiniert somit die Interessen der Gesellschafterfamilie.

Gerüstet für die neuen Zeiten

Christian Boehringer, der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses, spricht in einer Aussendung von der Erweiterung der Unternehmensleitung unter der Leitung eines Vorsitzenden als „Konsequenz der dynamische Unternehmensentwicklung in den letzten zehn Jahren“, in denen sich der Umsatz verdoppelt habe. Nun stehe eine weitere Wachstumsphase bevor, für die man gut positioniert sei.

Boehringer Ingelheim erwirtschaftete 2011 einen Umsatz von 13,2 Milliarden Euro und gehört damit zu den 20 größten Pharma-Unternehmen der Welt. Als einziges von diesen befindet es sich vollständig in Familienbesitz. Das 1885 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 44.000 Mitarbeiter.

July 5th

Österreichische Lackindustrie: Umweltfreundlichkeit als Exportschlager

Die Berufsgruppe der Lack- und Anstrichmittelindustrie im Fachverband der Chemischen Industrie konnte bei ihrer Jahrespressekonferenz über steigende Umsatzzahlen im vergangenen Jahr berichten. Das Österreichische Umweltzeichen soll als wichtigstes Instrument des Nachweises der Nachhaltigkeit von Produkten etabliert werden.

Die österreichische Lack- und Anstrichmittelindustrie konnte den Rückenwind des „Nachkrisenaufschwungs“ gut nutzen. Im Jahr 2011 erreichte die Produktionsmenge wieder jenes Niveau, das man hatte, bevor es 2009 zu massiven Einbrüchen kam. Die Erwartungen für heuer fallen dennoch nur verhalten optimistisch aus. Man gehe zwar insgesamt von einem Umsatzplus aus, dieses sei aber nur von einzelnen Segmenten, beispielsweise den Bautenfarben, getragen, wie Berufsgruppen-Obmann Hubert Culik (GF Rembrandtin) erläuterte.

Nach wie vor habe die Branche mit einer angespannten Rohstoffsituation zu kämpfen. Kam es im vergangenen Jahr vor allem bei bestimmten Harzen und Pigmenten zu Verknappungen und Verteuerungen, so sehe man sich in diesem Jahr exorbitanten Preissteigerungen bei bestimmten Lösungsmitteln wie Aceton oder Xylol gegenüber, die sich nach Ansicht der Lackproduzenten nicht rechtfertigen lassen. Überhaupt sparten die Vertreter der großteils mittelständisch organisierten heimischen Lackwirtschaft nicht mit Kritik an den Rohstoff-Lieferanten. In manchen Fällen seien bürokratische Hürden durch die Chemikalienrichtlinie REACH nur als Vorwand verwendet worden, um bestimmte Produkte, die für die Lackhersteller essentiell, für die Lieferanten aber mit geringeren Deckungsbeiträgen behaftet waren, vom Markt zu nehmen.

Österreichisches Umweltzeichen als Instrument

Deutlich milder als in früheren Jahren vielen die Töne in Richtung Politik und Behörden aus. Man habe in Österreich in Gesetzgebung wie in Industrie eine Vorreiterrolle bei umweltfreundlichen Produkten inne, die sich vor allem im Exportgeschäft als großer Vorteil erweise. Immerhin wurden 2011 74.000 von 150.000 produzierten Tonnen ins Ausland verkauft. Um diesen Vorteil auch transparent und überprüfbar zu machen, setzt man sich nun gemeinsam mit dem Verein für Konsumenteninformation (VKI) und dem Umweltministerium dafür ein, das Österreichische Umweltzeichen als das Zertifikat für nachhaltige Produkte schlechthin zu etablieren. Angesichts der Vielzahl an Gütesiegeln soll damit dem Konsumenten und der öffentlichen Beschaffung ein geeignetes Instrument zur Verfügung gestellt werden.

Das Österreichische Umweltzeichen orientiere sich dabei ganz stark an den auch im EU-Umweltzeichen festgelegten Kriterien und soll so einen Schritt in Richtung Harmonisierung des Nachhaltigkeits-Nachweises darstellen. Diesem Zweck dienen auch Bemühungen um eine EU-weit einheitliche Vorgehensweise bei der Erstellung von „Umweltprodukterklärungen“ (EPDs), wie sie als Folge der EU-Bauproduktverordnung auf die Lackindustrie zukommen könnten. Manfred Oberreiter, Obmann-Stellvertreter der Berufsgruppe und Geschäftsführer der Adler-Werk Lackfabrik kritisierte in diesem Zusammenhang, dass „verschiedene private Institutionen aufwändige und teure Konzepte für die Gebäudezertifizierung erarbeiten“, bevor die Erstellung der EPDs noch rechtlich verpflichtend sei. „Wenn jedes EU-Land eine solche Datenbank erstellt, gibt es bald 27 verschiedene Datenbanken“, so Oberreiter, was für die exportorientierte österreichische Lackindustrie einen besonderen Nachteil bedeutete.

Fresenius Kabi expandiert in Österreich

Das Pharma- und Medizinprodukte-Unternehmen <a href=http://fresenius-kabi.at>Fresenius Kabi</a> - eines der Leitunternehmen im steirischen Humantechnologie-Cluster - baut seinen Grazer Standort stark aus. Bis 2015 sollen 160 neue Arbeitsplätze entstehen.

Fresenius ist ein breit diversifizierter Konzern, der an vielen Ecken im Gesundheitssystem mitmischt. Tochter Fresenius Medical Care ist ein weltweit führender Anbieter von Dialyseprodukten, Tochter Fresenius Helios betreibt europaweit 75 Kliniken und Krankenhäuser. Zur Gruppe gehört die Fresenius Vamed, die Planung, Errichtung, Ausstattung, Projektentwicklung und Management von Gesundheitseinrichtungen anbietet, ebenso wie die Fresenius Biotech, die Biopharmaka entwickelt.

Im Pharma-Markt, auf dem die Konzerntochter Fresenius Kabi operiert, hat man sich ansonsten in den vergangenen zehn Jahren ganz auf das Geschäft mit Infusionstherapie und klinischer Ernährung spezialisiert und seine Position durch zahlreiche Zukäufe gefestigt. In Österreich ist Fresenius Kabi mit zwei Produktionsstandorten vertreten. Produziert man im Linzer Werk Kohlenhydrate als pharmazeutische Wirkstoffe, so werden am Standort Graz intervenös verabreichte Arzneimittel, Produkte für die parenterale Ernährung und Diagnostika hergestellt.

Neue Produktionslinien noch diesen Sommer

Nun wird das steirische Werk zu klein. In der Grazer Hafnerstraße werden noch diesen Sommer neue Produktionslinien etabliert, heißt es von Seiten des Geschäftsführers von Fresenius Kabi Austria, Oskar Haszonits. Ein Teil der Mitarbeiter, die in der Fertigstellung und Konfektionierung tätig sind, werden deswegen an den Logistik-Standort in Werndorf übersiedeln. Auf diese Weise sind in diesem Jahr bereits 60 neue Arbeitsplätze entstanden.

Neben der Entwicklung und Herstellung von Infusions- und Ernährungsprodukten steuert die Österreich-Tochter von Fresenius Kabi auch das Geschäft mit dem südosteuropäischen Raum und betreibt „Product Partnering“. Über alle Bereiche hinweg, sollen laut Haszonits bis 2015 weitere 100 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Aktuell arbeiten weltweit rund 24.000 Mitarbeiter für Fresenius Kabi, davon mehr als 1.000 in Österreich.

July 4th

Lukas Huber bleibt in Innsbruck

http://www.i-med.ac.at Lukas Huber, Professor an der <a href=http://www.i-med.ac.at>Medizinischen Universität Innsbruck</a> und Direktor von deren Biocenter, hat einen Ruf an das University College Dublin ausgeschlagen. Der Mediziner, der auch einer der führenden Köpfe des Kompetenzzentrums „Oncotyrol“ ist, bleibt dem Standort Innsbruck erhalten.

Das Angebot wäre durchaus verlockend gewesen: Irlands größte Universität, sas University College Dublin, hatte Huber mit einer Professur für System-Pharmakologie in der Krebsforschung gelockt. Der Wissenschaftler hätte die Möglichkeit bekommen, gemeinsam mit dem gesamten Bereich Life Sciences des College ein Programm aufzubauen, das – nicht unähnlich dem Konzept von Oncotyrol – auch intensiv mit Industrie und Klinik zusammenarbeiten sollte.

„Die Verantwortlichen haben dort viel Geld in die Hand genommen, alleine die Screening-Straße mit Roboterunterstützung kostet mehrere Millionen Euro“, wird Huber in einer Aussendung der Medizinischen Universität Innsbruck zitiert. Der Wissenschaftler hatte sich nicht um die Professur beworben, sondern war von Headhunters ausfindig gemacht worden. Der Forscher entschied sich aber, seine Aktivitäten weiterhin am Standort Innsbruck zu konzentrieren. Besondere Freude hat damit Rektor Herbert Lochs: „Huber zählt zweifellos zu unseren besten Köpfen. Wir sind froh, dass er uns mit seiner Expertise und seinem großen Engagement erhalten bleibt“, so Lochs.

Seiten